|

■ 無線工学を学ぶ

|

(1) 無線工学の基礎

|

年度別問題一覧

|

|

H11年 4月期,8月期,12月期

|

|

H12年 4月期,8月期,12月期

|

|

H13年 4月期,8月期,12月期

|

|

H14年 4月期,8月期,12月期

|

|

H15年 4月期,8月期,12月期

|

|

H16年 4月期,8月期,12月期

|

|

H17年 4月期,8月期,12月期

|

|

H18年 4月期,8月期,12月期

|

|

H19年 4月期,8月期,12月期

|

|

H20年 4月期,8月期,12月期

|

|

H21年 4月期,8月期,12月期

|

|

H22年 4月期,8月期,12月期

|

|

H23年 4月期,8月期,12月期

|

|

H24年 4月期,8月期,12月期

|

|

H25年 4月期,8月期,12月期

|

|

H26年 4月期,8月期,12月期

|

|

H27年 4月期,8月期,12月期

|

|

H28年 4月期,8月期,12月期

|

|

H29年 4月期,8月期,12月期

|

|

H30年 4月期,8月期,12月期

|

|

R01年 4月期,8月期,12月期

|

|

R02年 9月期,12月期

|

|

R03年 4月期,9月期,12月期

|

|

R04年 4月期,8月期,12月期

|

|

R05年 4月期,8月期,12月期

|

|

R06年 4月期,8月期,12月期

|

分野別問題一覧

|

|

A 電気物理, B 電気回路

|

|

C 能動素子, D 電子回路

|

|

E 送信機, F 受信機

|

|

G 電源, H アンテナ&給電線

|

|

I 電波伝搬, J 計測

|

|

|

■ サイトポリシー

|

|

■ サイトマップ[1ama]

|

|

■ リンクと資料

|

|

■ メールは下記まで

|

|

| 2025年 |

| 03/31 R06/12月期問題頁掲載 |

| 03/31 R06/08月期問題頁掲載 |

| 03/31 R06/04月期問題頁掲載 |

| 03/31 R05/12月期問題頁掲載 |

| 03/31 R05/08月期問題頁掲載 |

| 03/31 R05/04月期問題頁掲載 |

|

過去の更新履歴(全体)

|

|

| 電子機器のノイズ問題に |

|

|

|

|

無線工学 > 1アマ > R05年04月期無線工学の基礎 1アマ無線工学令和05年04月期 の目次解説・解答を見るには、問題右下の[X-25 解説・解答]をクリックして下さい。 |

|

■ 概要

|

| No. |

Code |

問題要約 |

| A-01 |

HA0207 |

2つの点電荷を含む平面上の任意の点の電界の強わを求める計算 |

| A-02 |

HA1001 |

電磁誘導に関連する法則の名前と現象の説明 |

| A-03 |

HB0104 |

抵抗からなる回路網の合成抵抗・枝の電流・未知の抵抗値等の計算 |

| A-04 |

HD0105 |

増幅器・減衰器等の入出力、利得(損失)、スプリアス規定等のデシベル計算 |

| A-05 |

HB0703 |

フィルタの回路トポロジーと減衰特性のグラフの対応、フィルタの名称の関係 |

| A-06 |

HC0303 |

トランジスタの電気的特性(直流特性・周波数特性) |

| A-07 |

HD0302 |

水晶発振子が安定な発振素子として用いられる周波数範囲をリアクタンスで示す |

| A-08 |

HD0609 |

RSフリップフロップの回路と順序回路としての動作 |

| A-09 |

HD0101 |

オペアンプを用いた反転or非反転増幅回路の電圧増幅度・帰還抵抗値の計算 |

| A-10 |

HE0601 |

パルス変調方式に用いるアナログ信号のデジタル化方式の説明 |

| A-11 |

HE0101 |

π形結合回路を使った送信機終段回路の調整方法 |

| A-12 |

HF0707 |

受信機で起こる2波3次の相互変調について、周波数関係を計算する |

| A-13 |

HE0510 |

PLL変調器を用いたFM送信機のブロック図 |

| A-14 |

HF0801 |

ソフトウェア無線受信機の信号処理例 |

| A-15 |

HF0105 |

各種通信方式の検波方式や復調の特徴、得失 |

| A-16 |

HE1108 |

コモンモード電流によるアンテナケーブルや電源線からの不要放射の対策 |

| A-17 |

HG0205 |

整流回路+平滑回路で無負荷時のダイオードの逆耐電圧を計算 |

| A-18 |

HG0602 |

スイッチング電源回路の定電圧制御法と特徴、回路トポロジー |

| A-19 |

HH0205 |

電圧反射係数(複素数)からVSWRを計算する |

| A-20 |

HH0515 |

ターンスタイルアンテナの構造、整合、給電方法、利得、指向性等の特徴 |

| A-21 |

HH0803 |

2点間距離、アンテナ高、周波数、送信電力から近似式で電界強度を計算 |

| A-22 |

HI0201 |

直線偏波が電離層反射後にだ円偏波になる理由と偏波性フェージング |

| A-23 |

HJ0303 |

倍率器の抵抗値を変更した時に、最大測定可能電圧がどう変化するかの計算 |

| A-24 |

HB0203 |

オシロの波形から周期波形の周期・振幅・平均値・位相差の読取り |

| A-25 |

HJ0608 |

簡易型ベクトルネットワークアナライザの構造と測定原理 |

| B-01 |

HA0104 |

表皮効果の特徴と、その対策の高周波回路への適用例 |

| B-02 |

HC0103 |

フォトトランジスタの特徴とフォトダイオードとの比較 |

| B-03 |

HF0701 |

受信機で混変調が起こる原因 |

| B-04 |

HH0601 |

接地アンテナの放射効率の定義、放射効率の向上方法と接地方法 |

| B-05 |

HI0501 |

ラジオダクトの発生原理と伝搬の特徴 |

|

既出・類問については、以下の表から類似問題の解答・解説を参照下さい。

(H21年度以降は新問のみを解答・解説の対象としています。)

|

|

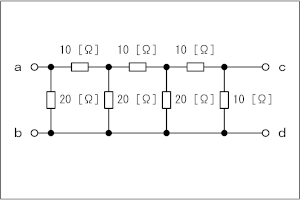

| A-03 |

図に示す回路において、端子cd間で3 [V]の電圧を得るための、端子ab間に加える電圧の値として、正しいものを下の番号から選べ。

|

|

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-03]↑ [A-04]↓ [A-03 解説・解答]

|

|

| A-04 |

次の記述は、デシベルを用いた計算について述べたものである。このうち正しいものを下の番号から選べ。ただし、log102≒0.3とする。

|

|

| 1 |

1 [mW]を0 [dBm]としたとき、0.8 [W]の電力は39 [dBm]である。 |

| 2 |

1 [μV/m]を0 [dBμV/m]としたとき、0.4 [mV/m]の電界強度は42 [dBμV/m]である。 |

| 3 |

電圧比で最大値から6 [dB]下がったところの電圧レベルは、最大値の1/√2である。 |

| 4 |

出力電力が入力電力の200倍になる増幅回路の利得は26 [dB]である。 |

| 5 |

1 [μV]を0 [dBμV]としたとき、0.2 [mV]の電圧は46 [dBμV]である。 |

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-03]↑ [A-08]↓ [A-04 解説・解答]

|

|

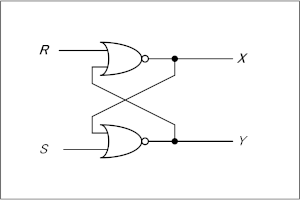

| A-08 |

図に示すRSフリップフロップ回路において、入力(R,S)=(0,1)を与えたとき、出力(X,Y)=(1,0)の状態となった。その後、入力(R,S)を(0,0)→(1,0)→(0,0)と変化させた後の出力(X,Y)の値として、正しいものを下の番号から選べ。ただし、正論理とする。

|

|

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-04]↑ [A-16]↓ [A-08 解説・解答]

|

|

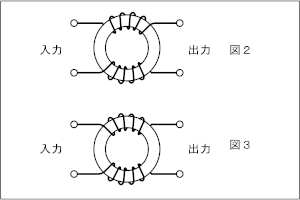

| A-16 |

次の記述は、無線局からの電波発射が原因で発生する、不要発射と対策例について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。なお、同じ記号の[ ]内には同じ字句が入るものとする。

|

|

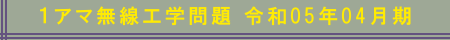

Fig.H3504A16a

|

Fig.H3504A16b

|

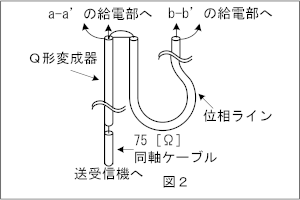

| (1) |

図1において、送信機出力が同軸ケーブルによりアンテナに供給されるとき、アンテナ給電部における平衡・不平衡の変換が不適切であると、給電部に電位差が生じ[A]電流が破線のようにループ状に流れる場合がある。[A]電流は同軸ケーブルの芯線と外皮導体を流れる電流の向きが[B]であり、同軸ケーブル等から不要電波を放射するため、周囲に電波障害を与えることがある。 |

| (2) |

これを防止するには、アンテナ給電部における確実な平衡・不平衡変換及びインピーダンス整合、同軸ケーブルや給電部金属の劣化点検、送信機等のアンテナコネクタ部への[A]フィルタの挿入等が有効である。 |

| (3) |

また、図1の一点鎖線で示すように、[A]電流がロング・ワイヤ・アンテナを流れる電流のように、送信機用電源から引込線へ流出し、不要電波を発射することがある。これを防止するには、環状フェライトコアに電線を[C]のように巻いたフィルタを、送信機用電源のAC側(図1の・の位置)に挿入することが効果的である。 |

|

|

A |

B |

C |

| 1 |

ノーマル・モード |

同相 |

図2 |

| 2 |

ノーマル・モード |

逆相 |

図2 |

| 3 |

コモン・モード |

同相 |

図2 |

| 4 |

コモン・モード |

逆相 |

図3 |

| 5 |

コモン・モード |

同相 |

図3 |

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-08]↑ [A-20]↓ [A-16 解説・解答]

|

|

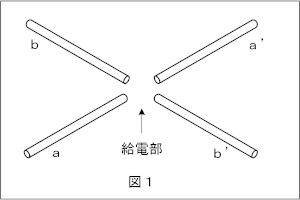

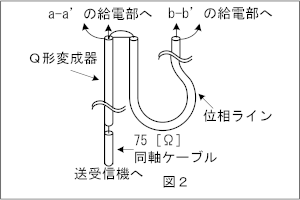

| A-20 |

次の記述は、ターンスタイルアンテナについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。ただし、波長をλ [m]とする。

|

|

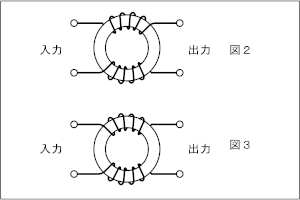

| (1) |

このアンテナは、図1に示すように2つの半波長ダイポールa−a'及びb−b'が大地に平行で、かつ中心で直交する構造となっている。 |

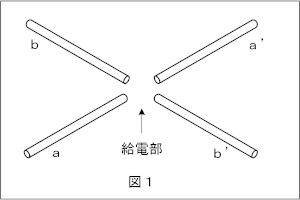

| (2) |

図2に示す給電例において、送受信機から75 [Ω]の同軸ケーブルで給電するとき、インピーダンス整合のためのQ形変成器は、長さが[A]×波長短縮率の50 [Ω]の同軸ケーブルを使用し、90°の位相差を持たせるための整合器(位相ライン)は、長さが[B]×波長短縮率の75 [Ω]の同軸ケーブルを使用する。 |

| (3) |

水平面指向特性はほぼ全方向であり、水平面のアンテナ利得は半波長ダイポールアンテナの約[C]倍(真数)である。 |

| (4) |

アマチュア局においては、反射器や導波器を設け衛星通信に使用されることがある。 |

|

Fig.H3504A20a

|

Fig.H3504A20b

|

|

A |

B |

C |

| 1 |

λ/4 |

λ/2 |

2 |

| 2 |

λ/4 |

λ/4 |

1/2 |

| 3 |

λ/4 |

λ/2 |

1/2 |

| 4 |

λ/2 |

λ/4 |

1/2 |

| 5 |

λ/2 |

λ/2 |

2 |

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-16]↑ [A-25]↓ [A-20 解説・解答]

|

|

| A-25 |

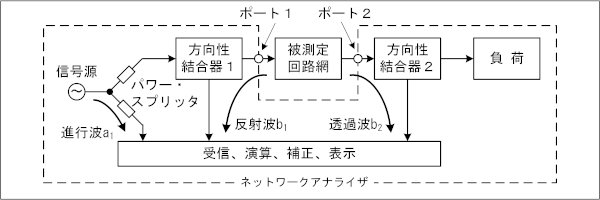

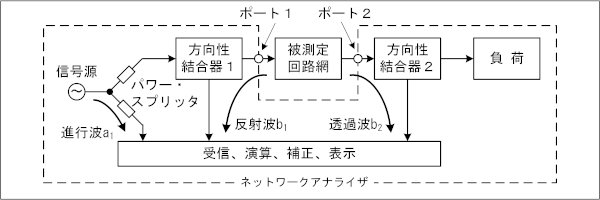

次の記述は、図に示す原理的なネットワークアナライザによる、Sパラメータの導出等について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。

|

|

| (1) |

被測定回路網の反射特性(S11)を測定する場合、信号源からの信号はパワー・スプリッタにより分離され、一方は進行波a1として受信される。他方の信号は、ポート1から被測定回路網へ入力され、反射波b1が方向性結合器1を介して受信される。S11は、ポート1における反射の程度を表すパラメータであるから[A]から算出される。 |

| (2) |

伝送特性(S21)を測定する場合、ポート1から出力された信号は被測定回路網を通過後、ポート2から方向性結合器2により分離され透過波b2として受信され、S21は[B]から算出される。 |

| (3) |

(1)、(2)の計算結果を利用して、被測定回路網のインピーダンス、リターンロス、VSWR等を表示することができる。 |

|

Fig.H3504A25a

|

|

A |

B |

|

| 1 |

a1/b1 |

b1/b2 |

|

| 2 |

a1/b1 |

a1/b2 |

|

| 3 |

b1/a1 |

b2/a1 |

|

| 4 |

b1/a1 |

b2/a1 |

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-20]↑ [End]↓ [A-25 解説・解答]

|

|

|

|

|

|

|

|

|