| □ R05年04月期 A-20 Code:[HH0515] : ターンスタイルアンテナの構造、整合、給電方法、利得、指向性等の特徴 |

検索サイトから来た方は… 無線工学の基礎 トップへ 以下をクリックすると、元のページが行き先に飛び、このウインドウは閉じます |

| ■ 無線工学を学ぶ |

|

(1) 無線工学の基礎 |

|

年度別出題一覧 |

| H11年 4月期,8月期,12月期 |

| H12年 4月期,8月期,12月期 |

| H13年 4月期,8月期,12月期 |

| H14年 4月期,8月期,12月期 |

| H15年 4月期,8月期,12月期 |

| H16年 4月期,8月期,12月期 |

| H17年 4月期,8月期,12月期 |

| H18年 4月期,8月期,12月期 |

| H19年 4月期,8月期,12月期 |

| H20年 4月期,8月期,12月期 |

| H21年 4月期,8月期,12月期 |

| H22年 4月期,8月期,12月期 |

| H23年 4月期,8月期,12月期 |

| H24年 4月期,8月期,12月期 |

| H25年 4月期,8月期,12月期 |

| H26年 4月期,8月期,12月期 |

| H27年 4月期,8月期,12月期 |

| H28年 4月期,8月期,12月期 |

| H29年 4月期,8月期,12月期 |

| H30年 4月期,8月期,12月期 |

| R01年 4月期,8月期,12月期 |

| R02年 4月期,9月期,12月期 |

| R03年 4月期,9月期,12月期 |

| R04年 4月期,8月期,12月期 |

| R05年 4月期,8月期,12月期 |

| R06年 4月期,8月期,12月期 |

|

分野別出題一覧 |

| A 電気物理, B 電気回路 |

| C 能動素子, D 電子回路 |

| E 送信機, F 受信機 |

| G 電源, H アンテナ&給電線 |

| I 電波伝搬, J 計測 |

| ■ サイトポリシー |

| ■ サイトマップ[1ama] |

| ■ リンクと資料 |

■ メールは下記まで |

|

| 2025年 |

| 03/31 R06/12月期問題頁掲載 |

| 03/31 R06/08月期問題頁掲載 |

| 03/31 R06/04月期問題頁掲載 |

| 03/31 R05/12月期問題頁掲載 |

| 03/31 R05/08月期問題頁掲載 |

| 03/31 R05/04月期問題頁掲載 |

|

|

| |||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||

Fig.H3504A20a |

Fig.H3504A20b |

||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||

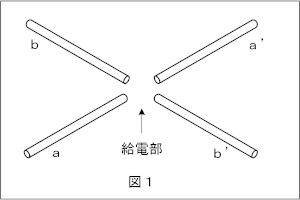

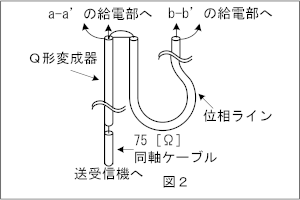

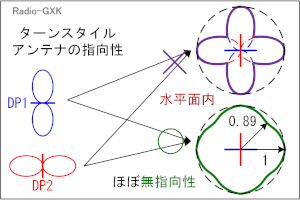

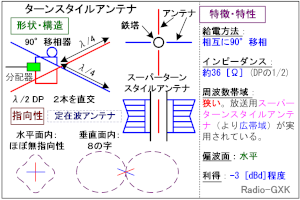

今回(R05年04月期)初出題の、ターンスタイルアンテナです。私は、プロ(放送)で使うアンテナだとばかり思っていましたが、問題文に「反射器や導波器を設け衛星通信に使用されることがある」とあり、不明を恥じています。[1]ターンスタイルアンテナとはターンスタイルアンテナは、1/2波長ダイポールアンテナ2本を給電点を中心にして直角に組み合わせ、90°(π/2)の位相差給電をするようにしたものです。2本のダイポールアンテナが作る平面に対して上下方向に円偏波が出ます。導波器と反射器を付ければ指向性が出ますので、アマチュアでは衛星通信用に使われます。プロ(特にFMやTV放送)の世界では、波長の違うターンスタイルアンテナを組みにして(広帯域化)、更に縦方向に多段スタック(高利得化)した、スーパーターンスタイルアンテナが多く使われています。 [2]ターンスタイルアンテナの構造上の文章だけでは、構造や動作が分かりにくいので、改めて図や数式で見て行きます。構造を図で表すと、Fig.HH0515_aのようになります。なお、この図では、2本の半波長ダイポールが作る平面が地面と平行であるとします。 | |

|

まず重要なのが、AA'のダイポールから見ると、BB'のダイポールは電気的に干渉を起こさないことです。相反定理から、逆も然りです。このことは、八木アンテナ等の線状アンテナに対して、金属ブームとエレメントを直角に「金具」で固定(導通)しても、アンテナの性能には殆ど影響がないことからも分かります。 次に、単純に2本のダイポールアンテナを中心で直角に組み合わせただけではなく、同振幅で90°(π/2)の位相差給電を行うのがポイントです。ここでは、AA'エレメントに対して、BB'エレメントへの給電の位相を遅らせています。なお、この図には同軸ケーブルで給電する場合のバランは描いてありません。 |

Fig.HH0515_a ターンスタイルアンテナの構造 |

|

位相差給電を行う比較的簡単な方法は、伝送線路(同軸ケーブル)で移相ライン(ディレイライン)を作ってやることです。ケーブル上の波長(真空中の波長λ×短縮率)が半波長になるように長さを計算して、ケーブルを切れば出来上がりで、Fig.HH0515_aでは移相器としてこの方法を使っています。 また、1本の給電線で2本のダイポールに同時給電するので、無線機に繋がるケーブルには2分配器を入れる必要があります。さらに、単純に並列負荷として2分配するだけではインピーダンスが不整合になるので、インピーダンス整合も必要になります(このことは後で述べます)。 [3]ターンスタイルアンテナの指向性と利得それでは、このように半波長ダイポールを2本組合わせたら、指向性(水平面内)はどんな形になるのでしょうか。 | |

Fig.HH0515_b ターンスタイルアンテナの指向性 |

半波長ダイポールの指向性は、Fig.HH0515_b左の(青、赤の)ような形ですから、これらを組み合わせれば、単純に同図右上のような「+形」(四葉のクローバー形)になる気がします。 しかしながら、これらのダイポールの給電位相を90°ずらして同振幅で給電すると、同図右下のように、ほぼ無指向性の放射が得られます。なお、最大放射方向の電界強度を1とすると、最も弱いのは(Fig.HH0515_aでの)θ=π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4で、約0.89となります。20log100.89≒-1 [dB]ですから、完全な無指向性に非常に近いことが分かります。 |

|

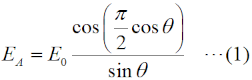

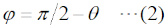

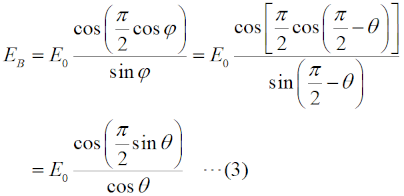

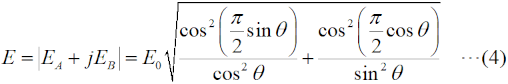

何故、同振幅で位相差が90°だと、指向性が円に近くなるのでしょうか? 少し数式が入りますが、理屈で考えてみましょう。 まず、2本のダイポールを含む面内で、Fig.HH0515_aのようにθを定義すると、θ方向に十分離れた位置にダイポールAA'が作る電界(の大きさ)EAは、同一距離でこのダイポールが最大放射方向に生じる電界の強さをE0とすれば、  で表されます。次に、ダイポールBB'がφ方向に十分離れた位置に作る電界EBも同様に考えますが、Fig.HH0515_aで、  なので、(1)式の代わりに(2)式のφを代入すれば、  と表せます。これらEAとEBの合成電界Eをθの関数として求めれば良いわけですが、これらの電界は実際には双方ともベクトルで、しかも位相が90°異なっていますから、単純な加算では計算できません。天下り的に書いてしまうと、E=EA+jEBなので、|E|は、  と表せます。 この式で、E0=1としてθを0から2πまで変化させて極座標で図を描くと、Fig.HH0515_bの右下のようになるはずです。 ターンスタイルアンテナ(及びこれを広帯域に進化させたスーパーターンスタイルアンテナ)が、放送分野で多く使われているのは、水平面の指向性が円に非常に近い(電波が飛びにくい地域が生じない)ためです。 [4]ターンスタイルアンテナの利得指向性が等方性に近いのはいいのですが、そのトレードオフとして、このアンテナは単体では利得があまり大きくありません。半波長ダイポールアンテナの最大放射方向の利得を1とすると、ターンスタイルアンテナ単体では相対利得が1/2(-3 [dB])となります。これは、単純に考えれば、同じアンテナに等分に電力を分配し、かつ、2本のアンテナは相互に結合していないため、です。例えば、ダイポールAA'の延長線上はダイポールBB'の最大放射方向で、BB'からのエネルギーが100 [%]、ダイポールAA'からのエネルギーはゼロです。この時、BB'からの放射は、送信機の電力の半分ですから、Fig.HH0515_bの右下の形において、径方向が"1"となっている角度では、半波長ダイポールイポール1本のみに給電した時の半分(電力での値。電界強度なら1/√2)であることが分かります。 [5]ターンスタイルアンテナの給電系上で書いたように、2本の半波長ダイポールを同時にかつ電力を等分に給電するため、2分配器が必要になります。 | |

|

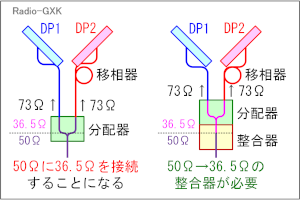

しかし、半波長ダイポールのインピーダンスは約73 [Ω]なので、単純に並列に繋いでしまうと、36.5 [Ω]になってしまい、通常の50 [Ω]の同軸ケーブルで給電できません(Fig.HH0515_c左)。 そこで、50 [Ω]の同軸とアンテナの給電系36.5 [Ω]の間に整合器を入れてやります(Fig.HH0515_c右) インピーダンス整合には様々な回路がありますが、アンテナ系は伝送線路(≒同軸ケーブル)に繋ぎますから、伝送線路自体に細工してインピーダンス変換機能を持たせることが多いです。 アマチュアで言えば、Qマッチ(Q形変成器)です。QマッチについてはH1104A22をご参照下さい。 |

Fig.HH0515_c 2本のアンテナの給電系 |

なお、この手の回路は皆そうですが、波長の○分の一の長さ、と書かれている場合は、真空中の波長にケーブルの波長短縮率(速度係数)を掛けたものが基準になりますので、ご注意下さい。[6]ターンスタイルアンテナまとめターンスタイルアンテナの「進化形」と述べた、スーパーターンスタイルアンテナも含めて、Fig.HH0515_dにその特徴等をまとめました。 | |

Fig.HH0515_d ターンスタイルアンテナのまとめ |

このアンテナの帯域幅は、普通の半波長ダイポールと同様ですから、さほど広くありません。それでは広帯域を要するテレビ放送では困るので、この図の中ほどにある「スーパーターンスタイルアンテナ」が開発されています。 大まかに言って、横から見て鼓形になっているのがダイポールアレーで、長さが異なるダイポールを縦に並べて広帯域にしています。上から見ると、鉄塔に90°クロスした部分をπ/2位相ずらしで給電します。 1段だけでは垂直面内の指向性がダイポールと同程度で利得が小さいので、垂直方向に多段にスタックし、垂直面内の指向性を鋭くしています。 |

|

2本のダイポール面と垂直方向には円偏波が出ますので、導波器や反射器として90°クロスした導体(放射器に平行)を八木アンテナのように前後に並べてやれば、円偏波を用いる衛星通信等に使用することができます。 それでは、解答に移ります。 この問題は、ターンスタイルアンテナの問題ではありますが、Qマッチや移相器の問題も含まれており、どちらかと言うと伝送線路やインピーダンス整合の問題にも見えてきます。 A…この部分のQマッチ(Q形変成器)は、送信機側の75 [Ω]とアンテナ側の36.5Ω(=73 [Ω]/2)を整合させるものです。QマッチのQは、そもそも1/4(qater)のことですから、λ/4です。なぜλ/4で整合器になるのか、は、H1104A22をご参照下さい B…90°の位相差に相当する同軸ケーブルの長さはλ/4×波長短縮率、となります。この式は、同軸の特性インピーダンスには依存しません。一波長(=1周期)で2π(360°)は記憶しておきましょう C…このアンテナの利得は、[4]で述べたように、半波長ダイポール比で1/2(電力比。電界強度比では1/√2)です 従って、解答は2と分かります。 | |

|

|