| �� R05�N04���� A-16 Code:[HE1108] : �R�������[�h�d���ɂ��A���e�i�P�[�u����d��������̕s�v���˂̑� |

�����T�C�g���痈�����́c �����H�w�̊�b �g�b�v�� �ȉ����N���b�N����ƁA���̃y�[�W���s����ɔ�сA���̃E�C���h�E�͕��܂� |

| �� �����H�w���w�� |

|

(1) �����H�w�̊�b |

|

�N�x�ʏo��ꗗ |

| H11�N 4����,8����,12���� |

| H12�N 4����,8����,12���� |

| H13�N 4����,8����,12���� |

| H14�N 4����,8����,12���� |

| H15�N 4����,8����,12���� |

| H16�N 4����,8����,12���� |

| H17�N 4����,8����,12���� |

| H18�N 4����,8����,12���� |

| H19�N 4����,8����,12���� |

| H20�N 4����,8����,12���� |

| H21�N 4����,8����,12���� |

| H22�N 4����,8����,12���� |

| H23�N 4����,8����,12���� |

| H24�N 4����,8����,12���� |

| H25�N 4����,8����,12���� |

| H26�N 4����,8����,12���� |

| H27�N 4����,8����,12���� |

| H28�N 4����,8����,12���� |

| H29�N 4����,8����,12���� |

| H30�N 4����,8����,12���� |

| R01�N 4����,8����,12���� |

| R02�N 4����,9����,12���� |

| R03�N 4����,9����,12���� |

| R04�N 4����,8����,12���� |

| R05�N 4����,8����,12���� |

| R06�N 4����,8����,12���� |

|

����ʏo��ꗗ |

| A �d�C����, B �d�C��H |

| C �\���f�q, D �d�q��H |

| E ���M�@, F ��M�@ |

| G �d��, H �A���e�i&���d�� |

| I �d�g�`��, J �v�� |

| �� �T�C�g�|���V�[ |

| �� �T�C�g�}�b�v[1ama] |

| �� �����N�Ǝ��� |

�� ���[���͉��L�܂� |

|

| 2025�N |

| 03/31 R06/12�������Ōf�� |

| 03/31 R06/08�������Ōf�� |

| 03/31 R06/04�������Ōf�� |

| 03/31 R05/12�������Ōf�� |

| 03/31 R05/08�������Ōf�� |

| 03/31 R05/04�������Ōf�� |

|

|

| |||||||||||||||||||||||||

Fig.H3504A16a |

Fig.H3504A16b |

||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||

|

�@���Z�̍���100W�ǂ̊J�ǂŁA�C���^�[�t�F�A�ŋ�J�����o�������̎��̐��ƂɂȂ��Ă��܂����A���̒��̓d�q�@��̊J���Ŗ��ɂȂ���˃m�C�Y���A���������̖��ŃL�[�ɂȂ��Ă����R�������[�h�d���������ł��B�Ă��l�X�ȗv������[���ɂ͂ł����A���f�����v������Ƃ����Ɍ���āA�����d�����˂��N�������߁A�v�i�K����\���ȑK�{�ł��B�A�}�`���A�ł́A���̖��̂悤�ɁA���ׁi���A���e�i�j�Ƌ��d���̕��t�|�s���t�ϊ��̕s���S�������̈�ł����A����ɂƂǂ܂�܂���B����A�A���e�i�P�[�u���ɂ����{���悢�A�Ƃ����̂͋H�ȃP�[�X�ł��B �@�����ł́A���������R�������[�h�d���Ƃ͉����A�ׂĂ���A���������ɓK��������l���܂��B �m�P�n�R�������[�h�d���Ƃ��@�܂��A�R�������[�h�d���Ƃ͉����A���l���܂��B�����@���ɂ����āA�ł��d�v�Ȃ͕̂ۑ����A�܂�u���镨���ʂ��ۑ������v�Ƃ������ł͂Ȃ��ł��傤���B�G�l���M�[�A�^���ʁA���ʁc�����̐��E�́u�����ۑ����v�ł����ς��ł��B(1) �{���͉����̓d���̃A���o�����X �@���߂��畨���@���̘b�Ő\����܂��A�R�������[�h�d�����l����ۂɏd�v�Ȃ̂́A�u�d�וۑ����v�ł��B�ʏ�̓d�C�̐��E�ł́A���̕ۑ���������������ƁA�������d���͓����ʂ����߂��Ă����A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����ŋ������Ă��������̂́A�d�וۑ��͕����@���Ȃ̂ŁA�v�҂��x�e���������S�҂��A�Ƃ��A���i���������������A�Ƃ������Ƃɂ͊W����܂���B�N���A�ǂ�ȕ��i���g���Đv���Ă��A�o�čs�����d���͕K�������ʂ��߂��Ă����̂ł��B | |

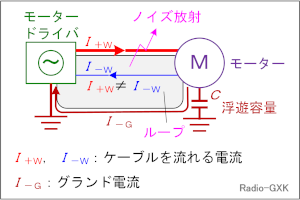

Fig.HE1108_a�@�R�������[�h�d���̃C���[�W |

|

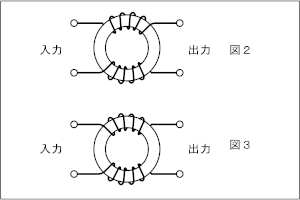

|

�@����������̓I�ɍl���邽�߂ɁA�Ⴆ��LAN�P�[�u����PC�i�M�����j�ƃn�u�i���ׁj���q�����Ƃ��l���Ă݂܂��BLAN�P�[�u���̒��g�̓c�C�X�g�y�A���ł����A�����ł͒P���ɕ��s����ƍl���܂��B �@���z�̏�Ԃ́AFig.HE1108_a���̂悤�ȁA�M���d���������̌o�H�Ńo�����X���Ă���i�傫�����������������t�j��Ԃł��B���̏�Ԃł́A�������i�Ԃ����j�Ƌt�����i�����j�ŁA�d���̌����͋t�ł����傫���ɑ召�͂Ȃ��A�d�וۑ������藧���Ă��܂��B �@���������A��ŏq�ׂ��悤�ɁA�u�o���d���͂ǂ݂̂����ʂ��A���Ă���A�Ƃ����Ȃ�A���̖����Ȃ�����Ȃ����v�Ǝv���킯�ł����A�����̓d���o�H�ɂ́A�d���̃o�����X����������ɓ�����H��\�������������āA���ꂪ�A���}���̂悤�ȃA���o�����X��Ԃ������N�����܂��B���́u�o�����X��������́v�͌�ŋc�_����Ƃ��āA�����ł͉����̓d�������ꂼ��ȉ��̂悤�ɒ�`���܂��B �@�T�{���T�m�{�h�b�@�c(1) �s���̓d�� �@�T�|���T�m�|�h�b�@�c(2) �A��̓d�� �����ŁA�h�b��0�Ƃ��܂����A���̉����̓d���̍����́A �@�T�{�|�T�|��2�T�b�@�c(3) �ƂȂ�܂��B���̍�����2�T�b�̂��Ƃ��A�R�������[�h�d���A�ƌĂт܂�(*1)�B(1)�A(2)���œd���̌����ɂ��čl���Ă݂܂��B(1)���́u�s���v�̌o�H�ŁA���������Ȃ�ΉE�����ł�����A�R�������[�h�d���́{�T�b��0�ʼnE�����ɂȂ�܂��B����A�u�A��v�̌o�H�ł͍����������ł�����A�|�T�b��0�ŁA������E�����ɂȂ�܂��B�܂�A����2�{�̐��ɗ���Ă����R�������[�h�d���̌����́A�����Ƃ����������i�E�����j�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �@�܂��A�T�m�̓m�[�}�����[�h�d���i�p�����Г��ł́u�f�B�t�@�����V�������[�h�v�ƌĂԂ��̂�����j�ƌĂт܂��B�w�ǂ̉�H�ł͂����m�[�}�����[�h�d������H�̓���Ɋ�^���܂��B �@���āA��ŏq�ׂ��u�����@���Ȃ̂Ő�v�Ƃ����̂́A���̍����i���R�������[�h�j���A�d���o�����X��������̂ɂ���āA�ǂ����ʂ̌o�H��߂��Ă��Ă����A�Ƃ������Ƃ��������Ă��܂��B�����łȂ���A���K������Ȃ�����ł��B��������́A���́u�����v�����čs���܂��B (*1)�R�������[�h�d�����h�b�Ƃ����`������܂��B�����ł́A�����S�Ă��R�������[�h�d���Ƃ��܂��B (2) �������̂P�c���t�|�s���t�ϊ��̕s���S�� �@���g���_�C�|�[���┪�A���e�i�������t���d�^�̃A���e�i�ƁA�s���t���[�h�̓����P�[�u���ڐڑ��i���̋t���j���Ă͂����Ȃ����ƁA���̂悤�ȏꍇ�ɂ̓o�����i�o�����Ƃ������j���A���e�i�Ɠ����P�[�u���̊Ԃɑ}�����邱�Ƃ́AH2008A21���̖��ŏo�肳��Ă��܂��B | |

|

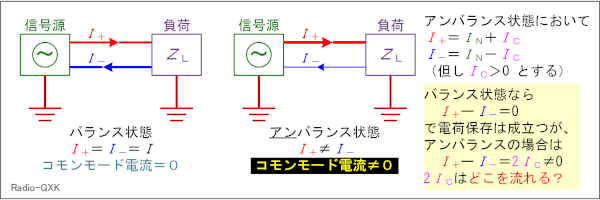

�@�Ƃ��낪�A���̃o�������A�Ⴆ�Γ����Ńg�����X�̊����̊������������Ƃ��A�����Ԃ̕��V�e�ʂ��傫�����̗��R�ŁA���t�|�s���t�@�\���\���łȂ����Ƃ�����܂��B �@H2008A21�̉���ł��q�ׂĂ��܂����A���̂悤�ȃo�����ɓ����P�[�u���ŋ��d����ƁA�{���A�c���𗬂��d���T�{���O���̂̓����𗬂��d���T�|�T�Ɠ������Ȃ�ׂ��Ƃ��낪�AFig.HE1108_b�̂悤�ɁA�O���̂̊O���𗬂��d���T�|�n�������܂��B �@���̇T�|�n�������A�R�������[�h�d���ɓ������A�M���������g�̏ꍇ�́A���ꂪ��Ԃɕ��˂�������ƂɂȂ�܂��B |

Fig.HE1108_b �����P�[�u������̕��� |

|

�@��̕��͂����ŏ����ƁA �@�T�{�|�T�|�h���T�|�n�@�c(4) �Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�܂�A���̓����P�[�u���̃o�����̗�ł́A���M�@�ɂƂ��āA�߂��Ă���d���̑唼�͓����P�[�u���O���̂�������߂��Ă���̂ł����A�o�����ŕϊ�������Ȃ����������A�R�������[�h�Ƃ��ĊO���̂��O����߂��Ă���A�Ƃ������Ƃł��B�s���̓d���Ɩ߂�̓d���̎��x��(4)������A �@�T�{�|(�T�|�h�{�T�|�n)��0�@�c(5) �ƂȂ�̂ŁA�R�������[�h�d���܂ō��킹�čl����Ύ��x�͍����Ă��܂��i�d�וۑ����͕���Ă��Ȃ��j���A�R�������[�h�d������Ԃɕ��˂����i�P�[�u������d�g���o���肷���j�Ƃ�����肪�����܂��B �@�ł́A�P�[�u���O���̂̊O������d���g�Ƃ��ĕ��˂��ꂽ�d���́A�ǂ���߂��Ă���̂��A�ƌ����ƁA��������ʂ��āA���M�@��GND�ɖ߂��Ă��܂��B�܂�A�R�������[�h�d���������Ă���A�Ƃ������Ƃ́A�P�[�u�����A���e�i�Ƃ��Ă����삵�Ă����A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B (3) �������̂Q�c�����̓d���o�H�̕s��v �@�R�������[�h�d���Ƃ����̂́A�u�Ӑ}�����o�H�𗬂�Ă���Ȃ��d���v�ƌ��������邱�Ƃ��ł��܂��B | |

Fig.HE1108_c �O�����h�d�� |

�@Fig.HE1108_c�̂悤�ɁA���[�^�[�h���C�o�ƃ��[�^���P�[�u���Őڑ�����Ă���Ƃ��܂��B���[�^�[�h���C�o�̓C���o�[�^�ō\������Ă���Ƃ��āA�h���C�u�d���ɉ����A�p���G����H���L�̍L�ш�ȃX�C�b�`���O�m�C�Y�d�����܂d�����P�[�u���ɗ������Ƃ��Ă��܂��B �@���[�^�[�͋����P�[�X�ŁA�����t���[���ɌŒ肳��Ă���Ƃ��܂��B���_�A���[�^���̊����̓P�[�X����≏����āi�����āj���܂����A�P�[�X�͋����ŁA�����t���[���i�����̏ꍇ��H��GND�Ɠ��d�ʁj�ɌŒ肳��Ă���̂ŁA������GND�Ԃɂ͕��V�e�ʂb�������܂��B |

|

�@�C���o�[�^�̓�����g����kHz�I�[�_�[�ł����Ă��A�X�C�b�`���O�m�C�Y�͐�10MHz�ɋy�Ԃ��Ƃ͒���������܂���B���V�e�ʂ͂��̖��̒ʂ�u�e�ʁv�ł�����A�����g�̃m�C�Y�d���قǒʂ�₷���Ȃ�܂��B �@����ƁA�h���C�u�d���̂����A�����g�̃m�C�Y�d���́A�C���_�N�^���X���̑����i���C���s�[�_���X�̑傫���j�P�[�u����߂��Ă��ꂸ�A�ʐς��L������₷��GND�i�t���[���̋����j��߂肽�����悤�ɂȂ�܂��B�������O�����h�d���i�n�d���j�����̌n�ɗ�������ƂɂȂ�܂��B �@�P�[�u���ɂ͍s���Ɩ߂�ŃL�����Z�����Ȃ������T�f�i�E�����j�̓d�����AGND�ɂ͂���Ɠ������������̓d�������ꂼ�ꗬ��܂��B���̓d�����u�߂��Ăق����o�H�i�����ł̓P�[�u���j��߂��Ă���Ȃ��R�������[�h�d���v�Ƃ������Ƃł����A���Ȃ��ƂɁA�����d���o�H�����[�v�A���e�i���`�����܂��B���̂��߁A���̌n���A���̃��[�v����d���g���˂��N���邱�Ƃ�����܂��B �@�P�[�u���ɐڑ�����Ă�����̂������@��A���e�i�łȂ��Ă��A�R�������[�h�d���ɂ���ēd�����˂��N�����ł��B �m�Q�n�R�������[�h�d���̑��@���āA��������͂��̂悤�Ȗ��ȃR�������[�h�d���Ɏ{������l���čs���܂��B�Ȃ��A���p�d���Ɍq���鑕�u�̃R�������[�h����l����ɂ������AFig.HE1108_b��Fig.HE1108_c�̂�����̏ꍇ�ł��A�M���������łȂ��A���p�d�����ɂ�����l����K�v�������܂��B�@���̗��R�́A�R�������[�h�d���Ƃ����̂́A��ɑ��u����O���ɗ���o��o�H��T���Ă���AAC�d�����C�������̗�O�ł͂Ȃ������ł��B (1) �o�����i�o�����j �@�o�����ɂ��Ă�H2008A21�ŗ�������Ă��܂��i�����o�����ƌĂ����̂ł��j���A�ϊ��ł�����g���͈͂�ϓd�́A�s���t�x�i���S�ɕ��t�|�s���t�ϊ��ł��Ȃ������j�ɂ��āA���ӂ��đI�肵�܂��B �@���_�A�o���������S�ȕ��ł��R�������[�h���S�ĂȂ��Ȃ�킯�ł͂���܂���B�Ⴆ�A�_�C�|�[���A���e�i�ł����Ă��A���E�̃G�������g���n�ʂɑ��ċɒ[�ɔ�Ώ̂Ȓ�����ɂȂ��Ă�����A�Б����������ɋߕt���Ă����肷��A���������A���e�i�i���ׁj���s���t�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�R�������[�h�d�����������܂��B (2) �R�������[�h�t�B���^�i�R�������[�h�R�C���j �@�R�������[�h�d���������Ȃ����߂ɂ́A��ŏq�ׂ��悤�ȁu�v��̔z���v���A�܂��K�v�ł����A���ۂɓd�q�@�������Ă݂�Ɓi���Ƀv�����g����ł́j�R�X�g��T�C�Y�̐�����A���ӂ��č���Ă��A���S�Ƀ[���ɂ͂ł��܂����B �@�����Ȃ�ƁA�������Ă��܂����R�������[�h�d���ɑ��A��������̑����i�����đ��u����O�ւ̗��o��j�~�����K�v������܂��B���̂悤�Ȏ��Ɏg���̂��A�R�������[�h�t�B���^�i�ȉ��ACMF�A�R�������[�h�R�C���A�R�������[�h�`���[�N�ƌĂԂ��Ƃ�����j�ł��B | |

|

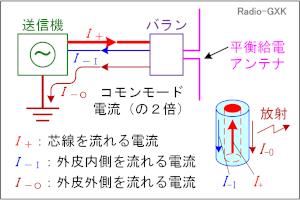

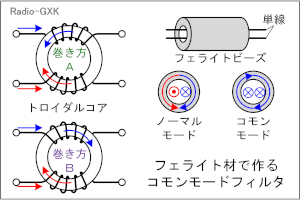

�@�R�������[�h�d����j�~����ɂ͗l�X�Ȏ�i������܂����A�ł��悭�g���Ă���̂��A�t�F���C�g�R�A���g����CMF�ł��傤�B �@Fig.HE1108_d�ɂ͂��̗Ⴊ�����Ă���܂����AAC�d�����C���ɂ悭�g����̂��A���̐}�̍��́u���������v�ƌĂ����@�Ńg���C�_���R�A�ɒP����������CMF�ł��B���}�ɂ́A�㉺�ɈقȂ銪�������������̂��f���Ă��܂��B2�{�̐��ɗ����R�������[�h�d���́A�����������ő傫���������ł��邱�Ƃɒ��ӂ��Č���ƁA���̐}�̂����A�������`�̕��͏㑤�̊�������鎥�͐��i���j�Ɖ����̊�������鎥�͐��i�Ԗ��j�̑傫���������Ō������t�ɂȂ�܂��B �@�Ƃ������Ƃ́A�R�A�̒��ŗ��҂���鎥�͐����L�����Z������Ă��܂��A�������`�ł�CMF�ɂȂ�Ȃ����Ƃ�������܂��B |

Fig.HE1108_d �t�F���C�g�ނ��g����CMF |

|

�@����A�������a�ł́A�㑤�̊�������鎥�͐��i���j�Ɖ����̊�������鎥�͐��i�Ԗ��j�̑傫���������Ō����������ɂȂ�܂��B �@�Ƃ������Ƃ́A�R�A�̒��ŗ��҂���鎥�͐��͋�����2�{�ɂȂ�A���̎��͐����t�F���C�g�̕����i����g�ł͗U�������A�N�^���X���C���_�N�^�ɁA�����g�ł͒�R���M�����Ɂj�̉e�����āA�t�B���^�Ƃ��ē������܂��B �@�P�[�u���ɗp����CMF�Ƃ��ẮAFig.HE1108_d�E��̂悤�ȁu�t�F���C�g�r�[�Y�v���g������������܂��B2�{�̒P�������̃r�[�Y�̌��ɒʂ��A����2�{�̐��Ƀm�[�}�����[�h�d���i�傫���������Ō������t�j�ƃR�������[�h�d���𗬂������̈Ⴂ�����Ă݂܂��B �@�m�[�}�����[�h�d���𗬂��ƁA�Ԃ����́i��ʂ����̕��ɐi�ށj�d���Ƃ��̋t�̐����̓d������鎥�͐��́A�R�A�̒��őł����������Ă��܂��̂ŁA�m�[�}�����[�h�ɑ��Ă͂��̃r�[�Y�͉����e�����܂����B �@����A�R�������[�h�d���𗬂��ƁA2�{�̓������̓d������鎥�͐��́A�R�A�̒��ŏd�ˍ��킳���2�{�ɂȂ�̂ŁA���̎��͐����t�F���C�g�̕����̉e�����Č������܂��i��L�A�������a�Ɠ��������j�B �@�ʏ�A��H�M����[�^�[���̃p���[�f�o�C�X�삳����d���̓m�[�}�����[�h�d���ł�����A�����t�F���C�g�r�[�Y�Ƀm�[�}�����[�h�ƃR�������[�h���d���d���𗬂��ƁA�R�������[�h����������������A�Ƃ����@�\�����������킯�ł��B�܂�A�t�F���C�g�r�[�Y�ɃP�[�u����ʂ���������CMF�ɂȂ�A�Ƃ������Ƃł��B �@�A���A�����ɂ́A�R�������[�h�m�C�Y�Ȃ牽�ł������A�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�t�F���C�g�ɂ������\�Ȏ��g���͈͂������̂ŁA���ƂȂ��m�C�Y�̎��g���тɍ��킹�čގ���`���I�肷��K�v������܂��B ����ł́A�Ɉڂ�܂��B �@���̖��́A���߂ďo�肳�ꂽ���̂ł����A��L�̓��e�����ɋᖡ���čs���A�����ɒH�蒅���܂��B �`�c�A���e�i�̋��d���̕��t�|�s���t�ϊ������S�łȂ��ꍇ�ɐ�����̂́A�R�������[�h�d���ł��B �a�c�R�������[�h�d���́i2�{�̓��̂̏ꍇ�j���������ɗ���������d���ł��B �b�cFig.HE1108_d�Ō����悤�ɁA���̐}�Q�̊������ł̓t�B���^�ɂȂ�܂���̂��}�R�̂悤�Ɋ����܂��B �]���āA���T�ƕ�����܂��B | |

|

|