|

■ 無線工学を学ぶ

|

(1) 無線工学の基礎

|

年度別問題一覧

|

|

H11年 4月期,8月期,12月期

|

|

H12年 4月期,8月期,12月期

|

|

H13年 4月期,8月期,12月期

|

|

H14年 4月期,8月期,12月期

|

|

H15年 4月期,8月期,12月期

|

|

H16年 4月期,8月期,12月期

|

|

H17年 4月期,8月期,12月期

|

|

H18年 4月期,8月期,12月期

|

|

H19年 4月期,8月期,12月期

|

|

H20年 4月期,8月期,12月期

|

|

H21年 4月期,8月期,12月期

|

|

H22年 4月期,8月期,12月期

|

|

H23年 4月期,8月期,12月期

|

|

H24年 4月期,8月期,12月期

|

|

H25年 4月期,8月期,12月期

|

|

H26年 4月期,8月期,12月期

|

|

H27年 4月期,8月期,12月期

|

|

H28年 4月期,8月期,12月期

|

|

H29年 4月期,8月期,12月期

|

|

H30年 4月期,8月期,12月期

|

|

R01年 4月期,8月期,12月期

|

|

R02年 9月期,12月期

|

|

R03年 4月期,9月期,12月期

|

|

R04年 4月期,8月期,12月期

|

|

R05年 4月期,8月期,12月期

|

|

R06年 4月期,8月期,12月期

|

分野別問題一覧

|

|

A 電気物理, B 電気回路

|

|

C 能動素子, D 電子回路

|

|

E 送信機, F 受信機

|

|

G 電源, H アンテナ&給電線

|

|

I 電波伝搬, J 計測

|

|

|

■ サイトポリシー

|

|

■ サイトマップ[1ama]

|

|

■ リンクと資料

|

|

■ メールは下記まで

|

|

| 2025年 |

| 03/31 R06/12月期問題頁掲載 |

| 03/31 R06/08月期問題頁掲載 |

| 03/31 R06/04月期問題頁掲載 |

| 03/31 R05/12月期問題頁掲載 |

| 03/31 R05/08月期問題頁掲載 |

| 03/31 R05/04月期問題頁掲載 |

|

過去の更新履歴(全体)

|

|

| 電子機器のノイズ問題に |

|

|

|

|

無線工学 > 1アマ > R05年12月期無線工学の基礎 1アマ無線工学令和05年12月期 の目次解説・解答を見るには、問題右下の[X-25 解説・解答]をクリックして下さい。 |

|

■ 概要

|

| No. |

Code |

問題要約 |

| A-01 |

HA0308 |

コンデンサの種類と構造、用途 |

| A-02 |

HA0903 |

直線電流が作る磁界の強さ・受ける力等の計算 |

| A-03 |

HB0602 |

CRまたはLR直列回路からなる回路の過渡応答が一定値になるまでの時間の計算 |

| A-04 |

HB0104 |

抵抗からなる回路網の合成抵抗・枝の電流・未知の抵抗値等の計算 |

| A-05 |

HB0501 |

交流電源に抵抗とリアクタンスからなる回路の有効電力、無効電力、皮相電力等の計算 |

| A-06 |

HC0401 |

FETの説明文で、動作原理、接合形とMOS形の比較、GaAsの特性等 |

| A-07 |

HD0301 |

水晶発振器の発振周波数を安定化する方法 |

| A-08 |

HD0110 |

ダーリントン接続の、構成と動作原理、特性の説明 |

| A-09 |

HD0605 |

NOT AND OR等の組合せ回路と真理値表の対応 |

| A-10 |

HD0306 |

移相(フェーズシフト)形CR発振回路の発振周波数・部品定数等の計算 |

| A-11 |

HE0509 |

FM変調における最大周波数偏移と信号の最高周波数、占有周波数帯幅の関係 |

| A-12 |

HE0402 |

SSB送信機の構成図で帯域フィルタの出力周波数等から局発の周波数を計算 |

| A-13 |

HF0606 |

受信機で発生する相互変調の発生原理 |

| A-14 |

HF0102 |

受信系の等価雑音温度の定義と公式 |

| A-15 |

HE0605 |

小電力狭帯域のデジタル通信方式の特性と特徴 |

| A-16 |

HG0101 |

一次・二次側の電圧比と効率から単巻変圧器の片側電流と反対側電流の計算 |

| A-17 |

HG0407 |

電圧可変形の直列形定電圧回路の出力電圧が一定になる動作原理 |

| A-18 |

HG0701 |

鉛蓄電池の電圧(公称、放電終止電圧)、又は、充放電と電解液の比重の変化 |

| A-19 |

HH0303 |

100%変調のAM送信機でインピーダンス既知の同軸ケーブルにかかる電圧の計算 |

| A-20 |

HH0516 |

ヘンテナの構造と動作原理・特性 |

| A-21 |

HH0201 |

Qマッチセクション(Q形変成器)の動作原理とインピーダンス計算 |

| A-22 |

HI0204 |

臨界周波数と跳躍距離、電離層の見かけの高、最高使用周波数等の計算 |

| A-23 |

HI0401 |

山岳回折の特性(山がない時と比べた電界強度、伝搬路、フェージング) |

| A-24 |

HJ0701 |

低周波発振器・電力計・擬似空中線を用いたSSB送信機の出力測定方法 |

| A-25 |

HH0204 |

進行波電力と反射波電力、VSWRの測定と計算 |

| B-01 |

HJ0101 |

国際単位系で示される電磁気関係の物理量の単位 |

| B-02 |

HC0101 |

各種ダイオード・半導体素子の名称と動作原理や特徴 |

| B-03 |

HF0301 |

AGC回路の働き |

| B-04 |

HI0701 |

電波雑音(人工雑音、自然雑音)の分類と、それぞれについての発生原因 |

| B-05 |

HF0709 |

受信機の2信号選択度の種類と測定方法 |

|

既出・類問については、以下の表から類似問題の解答・解説を参照下さい。

(H21年度以降は新問のみを解答・解説の対象としています。)

|

|

| A-02 |

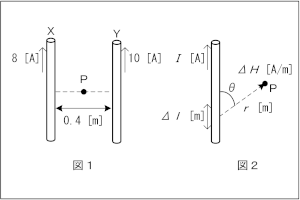

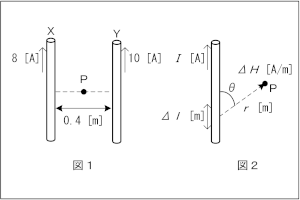

次の記述は、図1に示すように、0.4 [m]の間隔で平行に置かれた無限長の直線導線X及びYに、それぞれ同じ方向の直流電流8 [A]及び10 [A]を流したときの、XY間の中間点Pにおける磁界の強さの値の算出について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。 |

|

図2において、導線の微小部分Δl [m]を流れる電流I [A}によって、Δlからr [m]の距離にある点Pに生ずる磁界の強さΔH [A/m]は、Δlと点Pを結んだ線とのなす角をθとすれば[A][A/m]の式で求められる。

一方、ΔHは導線の微小部分Δlによるものであるから、これらを導線全体について合成したものが、点Pに生ずる磁界の強さH [A/m]であり、H=[B][A/m]で求められる。

上式より、図1のXによる点Pの磁界の強さHX及びYによる点Pの磁界の強さHYが求められ、電流の方向からHXの方向とHYの方向は互いに[C]の方向となるので、全体での磁界の強さHPは、[D][A/m]となる。

|

|

A |

B |

C |

D |

| 1 |

|

|

反対 |

5/π |

| 2 |

|

|

同一 |

45/π |

| 3 |

|

|

反対 |

2.5/π |

| 4 |

|

|

同一 |

22.5/π |

| 5 |

|

|

反対 |

2.5/π |

|

Fig.H3512A02a

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-02]↑ [A-03]↓ [A-02 解説・解答]

|

|

| A-03 |

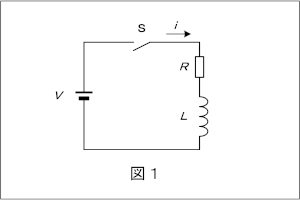

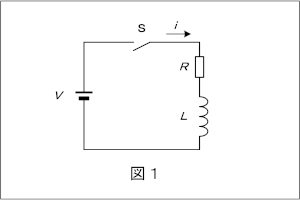

次の記述は、図1に示す抵抗R [Ω]とコイルL [H]の直列回路の過渡現象について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。ただし、εは自然対数の底とする。 |

|

| (1) |

スイッチSを接(ON)にして直流電圧V [V]を加えると、回路に流れる電流i [A]は経過時間をt [s]とすれば次式で表される。

i=V/R×[A][A] |

| (2) |

iが定常状態の約[B]{%]になるまでの時間を、この回路の時定数という。 |

| (3) |

t=0 [s]からの電流i [A]の変化は、[C]である。 |

|

Fig.H3512A03a

|

Fig.H3512A03b

|

|

A |

B |

C |

| 1 |

|

63.2 |

図3 |

| 2 |

|

68.2 |

図3 |

| 3 |

|

63.2 |

図2 |

| 4 |

|

68.2 |

図2 |

| 5 |

|

63.2 |

図2 |

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-02]↑ [A-05]↓ [A-03 解説・解答]

|

|

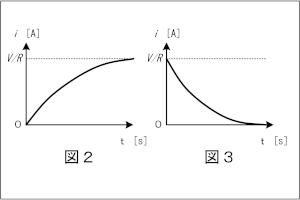

| A-05 |

図に示す抵抗R [Ω]及び誘導リアクタンスXL [Ω]の直列回路の有効電力(消費電力)[W]、無効電力 [var]及び皮相電力 [VA]の値の組合せとして、正しいものを下の番号から選べ。ただし、交流電圧をV [V]とする。

|

|

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-03]↑ [A-08]↓ [A-05 解説・解答]

|

|

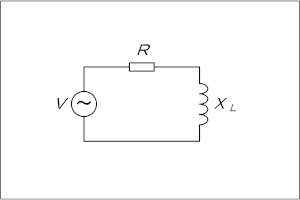

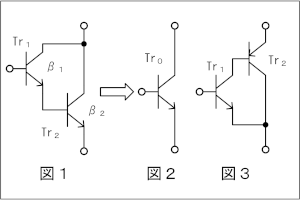

| A-08 |

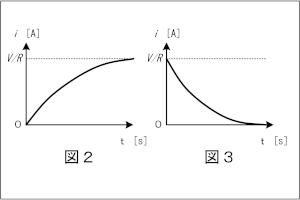

次の記述は、バイポーラトランジスタによるダーリントン接続について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。ただし、Tr1及びTr2のエミッタ接地直流電流増幅率をそれぞれβ1及びβ2とし、β1≫1、β2≫1、β1≠β2とする。 |

|

図1の原理的構成例に示すように、トランジスタTr1及びTr2をダーリントン接続したとき、図2に示すように等価的に一つのトランジスタTr0とみなすことができ、Tr0のエミッタ接地直流電流増幅率は[A]で表される。

図1の接続では、Tr1のエミッタ電流がTr2のベース電流となるので、Tr1はTr2に比べて一般に小電力用トランジスタが使用できるとともに、Tr1の入力インピーダンスがTr2の入力インピーダンスの[B]倍として作用するので、入力インピーダンスが非常に大きくなるという特徴がある。

図3に示す構成例もダーリントン接続であり、この場合は等価的に一つの[C]トランジスタとみなすことができる。

|

|

A |

B |

C |

| 1 |

β1+β2 |

(1+β2) |

NPN |

| 2 |

β1+β2 |

(1+β2) |

PNP |

| 3 |

β1β2 |

(1+β2) |

NPN |

| 4 |

β1β2 |

(1+β1) |

PNP |

| 5 |

β1β2 |

(1+β1) |

NPN |

|

Fig.H3512A08a

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-05]↑ [A-10]↓ [A-08 解説・解答]

|

|

| A-10 |

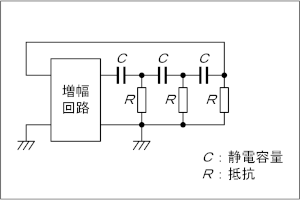

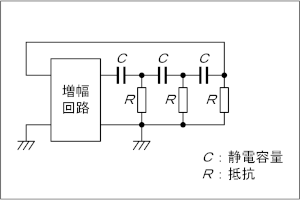

図に示す移相形CR発振回路が発振状態にあるとき、発振周波数の値として最も近いものを下の番号から選べ。ただし、静電容量C=0.01 [μF]、抵抗R=5 [kΩ]とする。 |

|

Fig.H3512A10a

|

| 1 10/(π√6) [kHz] |

2 10/(π√5) [kHz] |

3 10/(π√3) [kHz] |

| 4 10/(π√2) [kHz] |

5 10/π [kHz] |

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-08]↑ [A-15]↓ [A-10 解説・解答]

|

|

| A-15 |

次の記述は、アマチュア局が使用するデジタル通信のうち、比較的小さな電力による遠距離通信を目的とし、送信する時間の長さを定めて情報伝送を行う方式(FT8、FT4及びJT65と呼ばれるもの)の、一般的な概要等について述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。 |

|

| 1 |

これらの通信方式においては、1回の送信時間は数秒〜1分程度であり、100ミリ秒以下のものは使用されない。 |

| 2 |

GFSK(Gaussian Frequency Shift Keying)を使用するものは、これ以外のFSKと比べて不要輻射が抑えられる。 |

| 3 |

これらの通信方式のうち、送受信の時間を同期させて通信するものは、送信側および受信側のコンピュータの時刻が一定の誤差範囲に校正されている必要がある。 |

| 4 |

これらの通信方式には、前方誤り訂正の機能を持つ物はない。 |

| 5 |

発射される電波の占有周波数帯幅は、一般には数10〜数100 [Hz]である。 |

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-10]↑ [A-18]↓ [A-15 解説・解答]

|

|

| A-18 |

次の記述は、一般的なシール鉛蓄電池について述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。 |

|

| 1 |

従来の鉛蓄電池と同様に、補水が必要である。 |

| 2 |

規定の状態に充電されたシール鉛蓄電池の一個(単セル)当たりの公称電圧は2 [V]である。 |

| 3 |

蓄電池の姿勢が横置きや縦置きであれば漏液しない構造のものが多い。 |

| 4 |

過剰に充電されて内圧が異常に上昇した場合に備え、ガスを放出させる弁が取付けられている。 |

| 5 |

電解液は従来の鉛蓄電池と同様に、希硫酸が使われている。 |

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-15]↑ [A-21]↓ [A-18 解説・解答]

|

|

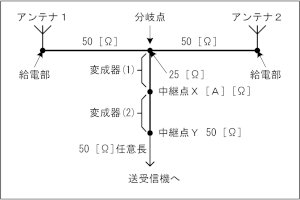

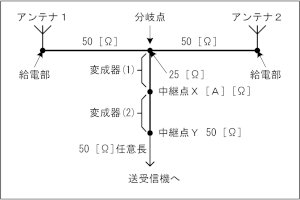

| A-21 |

次の記述は、同軸ケーブルによる変成器を用いて、スタックアンテナへ給電する例について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の組合せを下の番号から選べ。ただし、同軸ケーブル上の波長をλとし、同じ記号の[ ]内には同じ字句が入るものとする。

|

|

図において、アンテナ1及び2に接続されている2本の50 [Ω]同軸ケーブルの分配点における合成インピーダンスは25 [Ω]である。

変成器(1)として、長さλ/4の50 [Ω]同軸ケーブルを使用したとき、中継点Xにおけるインピーダンスは約[A][Ω]となる。

中継点Yにおけるインピーダンスを50 [Ω]とするためには、変成器(2)は長さが[B]、インピーダンスが73 [Ω]の同軸ケーブルを使用すればほぼ整合する。

また、分配点からアンテナ1及び2の給電部までの同軸ケーブルの長さは、同位相で給電するのであれば、[C]、同一長でなければならない。

|

|

A |

B |

C |

| 1 |

100 |

λ/4 |

任意長でよいが |

| 2 |

100 |

λ/2 |

任意長でよいが |

| 3 |

100 |

λ/2 |

λ/4又はλ/2の奇数倍 |

| 4 |

150 |

λ/4 |

λ/4又はλ/2の奇数倍 |

| 5 |

150 |

λ/4 |

λ/4又はλ/2の奇数倍 |

|

Fig.H3512A21a

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-18]↑ [A-25]↓ [A-21 解説・解答]

|

|

| A-25 |

アンテナの給電部における進行波電力が100 [W]、定在波比(VSWR)が3.0であるとき、給電部における反射波電力及びリターンロスの値の組合せとして、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、log102≒0.3とする。 |

|

|

反射波電力 |

リターンロス |

|

| 1 |

25 [W] |

8 [dB] |

|

| 2 |

25 [W] |

6 [dB] |

|

| 3 |

25 [W] |

4 [dB] |

|

| 4 |

20 [W] |

8 [dB] |

|

| 5 |

20 [W] |

6 [dB] |

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-21]↑ [B-03]↓ [A-25 解説・解答]

|

|

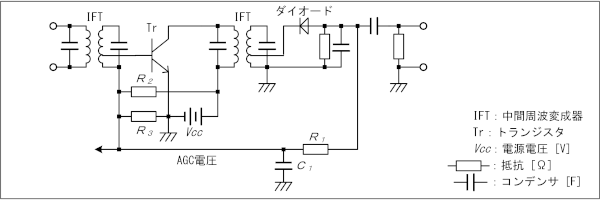

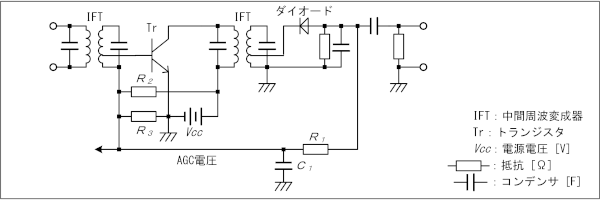

| B-03 |

次の記述は、図に示すAM(A3E)受信機の自動利得調整(AGC)回路例について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。 |

|

| (1) |

受信波の電界強度が大きいときでも中間周波増幅器が飽和せず、また、フェージングにより受信波の電界強度が変動しても、ほぼ一定の出力が得られるようにするための回路である。 |

| (2) |

抵抗R1及びコンデンサC1により得られた[ア]をAGC電圧とする。 |

| (3) |

検波出力に含まれている[ア]の大きさは、受信波の振幅と周波数のうち、[イ]に比例する。 |

| (4) |

中間周波増幅器を構成するTrには、抵抗R2及びR3により適正なバイアス電圧が加えられている。この状態で受信波の電界強度に対応した[ウ]の直流電圧を加えて、中間周波増幅段の増幅度を制御する。すなわち、受信波の電界強度が大きくなると、Trのベース電流を[エ]させ、増幅度を低下させる。 |

| (5) |

AGC回路は、実際には受信機の感度を低下させるため、[オ]電波を受信するときにはAGC回路を動作させないで利得が最大で感度よく受信できるようにする回路方式もある。 |

|

Fig.H3512B03a

|

| 1 正 |

2 高周波成分 |

3 周波数 |

4 増加 |

5 微弱な |

| 6 負 |

7 直流分 |

8 振幅 |

9 減少 |

10 極めて大きな |

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-25]↑ [End]↓ [B-03 解説・解答]

|

|

|

|

|

|

|

|

|