| □ R05年04月期 A-25 Code:[HJ0608] : 簡易型ベクトルネットワークアナライザの構造と測定原理 |

検索サイトから来た方は… 無線工学の基礎 トップへ 以下をクリックすると、元のページが行き先に飛び、このウインドウは閉じます |

| ■ 無線工学を学ぶ |

|

(1) 無線工学の基礎 |

|

年度別出題一覧 |

| H11年 4月期,8月期,12月期 |

| H12年 4月期,8月期,12月期 |

| H13年 4月期,8月期,12月期 |

| H14年 4月期,8月期,12月期 |

| H15年 4月期,8月期,12月期 |

| H16年 4月期,8月期,12月期 |

| H17年 4月期,8月期,12月期 |

| H18年 4月期,8月期,12月期 |

| H19年 4月期,8月期,12月期 |

| H20年 4月期,8月期,12月期 |

| H21年 4月期,8月期,12月期 |

| H22年 4月期,8月期,12月期 |

| H23年 4月期,8月期,12月期 |

| H24年 4月期,8月期,12月期 |

| H25年 4月期,8月期,12月期 |

| H26年 4月期,8月期,12月期 |

| H27年 4月期,8月期,12月期 |

| H28年 4月期,8月期,12月期 |

| H29年 4月期,8月期,12月期 |

| H30年 4月期,8月期,12月期 |

| R01年 4月期,8月期,12月期 |

| R02年 4月期,9月期,12月期 |

| R03年 4月期,9月期,12月期 |

| R04年 4月期,8月期,12月期 |

| R05年 4月期,8月期,12月期 |

| R06年 4月期,8月期,12月期 |

|

分野別出題一覧 |

| A 電気物理, B 電気回路 |

| C 能動素子, D 電子回路 |

| E 送信機, F 受信機 |

| G 電源, H アンテナ&給電線 |

| I 電波伝搬, J 計測 |

| ■ サイトポリシー |

| ■ サイトマップ[1ama] |

| ■ リンクと資料 |

■ メールは下記まで |

|

| 2025年 |

| 03/31 R06/12月期問題頁掲載 |

| 03/31 R06/08月期問題頁掲載 |

| 03/31 R06/04月期問題頁掲載 |

| 03/31 R05/12月期問題頁掲載 |

| 03/31 R05/08月期問題頁掲載 |

| 03/31 R05/04月期問題頁掲載 |

|

|

| |||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

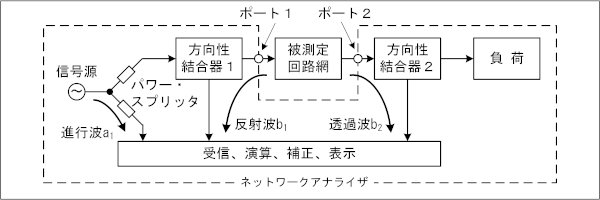

Fig.H3504A25a | |||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

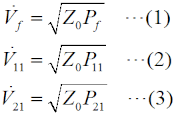

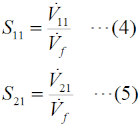

この問題が初出となったこの回の試験(R5年4月期)の前年(R4年4月期)にも、「ベクトルネットワークアナライザとは何を測る装置か・どのような構造か」という問題が初出題されており、僅か1年で、ベクトルネットワークアナライザのバリエーションが増えたことになります。今回は、最近出てきた安価なネットワークアナライザの仕組みについて問われています。[1]簡易型のベクトルネットワークアナライザとはこの問題は、簡易型(正式ではないかもしれませんが、この解説ではこう呼びます)のネットワークアナライザ(以下、ネットアナ)の仕組みについてのものです。ネットアナは回路や素子のSパラメータを測定するものです…と書いても、高周波(概ねGHz帯以上)に縁がないと、Sパラメータは「何それ?」な存在かもしれません。SパラメータについてはH3404A25で解説していますので、こちらをご参照下さい。勿論、Sパラメータの考え方は、MFでもHFでもVHFでも使えます。また、「簡易型」と言われても、元となる「フルスペック」のネットアナが何か分からなければ理解できません。フルスペックのネットアナについても、上記の問題で解説していますので、そちらをお読みいただいてから、以下の解説を読まれることをお勧めします。 さて、この問題は「簡易型」のネットアナについての問題ですが、フルスペックのネットアナと何が違うのか、ということは先にご説明しておきます。 Sパラは例えば2ポートのデバイスを扱う時、S11,S21,S12,S22の4つがあります。フルスペックのネットアナは、これら4つ全部が測定できるものであるのに対して、簡易型はS11,S21のみが測定できるものです。我々アマチュアがネットアナを使うのは、例えばアンテナ調整であればアンテナは「1ポートデバイス」なのでS11だけが得られれば、VSWRも誘導性か容量性か、も判るので、1ポートだけで調整が可能です。また、プリアンプのような入出力のある(2ポートの)回路の特性を測りたい場合は、ポート1に入力を入れてポート2の利得(S21)を測ることはあっても、ポート2に入力を入れて逆方向の伝達特性(S12やS22を測りたい、ということは、殆どありません。 つまり、簡易型のネットアナというのは「ポート2に入力(スティミュラス、という)を入れるS12やS22の測定機能が省略されたもの、ということができます。 こうすることで、ベクトルネットワークアナライザとしての構成が簡単になり、安価になるのです。私も、仕事で簡易型のNanoVNA-Fというネットアナを使っています。 [2]簡易型に使われる方向性結合器簡易型ネットアナに使われる方向性結合器(以下、方結)は、Fig.HJ0608_aの上にあるような、片方向の物が使われます。 | |

|

この図で、左から入ってくる電力(青矢印)は殆どが出力(茶色矢印)で出て行きますが、結合出力(緑色矢印)には入力に比例した出力が得られます。 一方、フルスペックのものには、信号経路上の双方向について、電力測定が必要なため、同図の下にある結合ポートが2つあるものが用いられます。この方結では、電力の双方向の流れについて、それに比例した結合出力が得られます。 当然ながら、上の方結の方が構造が単純でコストも安くなります。 装置の中で、この同図上の方結がどのように使われているか、はこの後ご説明しますが、方結はベクトルネットワークアナライザのキーパーツの一つなので、これがシンプルに作れて安くなる、ということは非常に重要です。 |

Fig.HJ0608_a 単一方向の方向性結合器 |

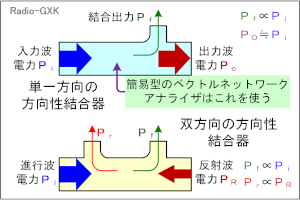

[3]簡易型ネットワークアナライザの構成上に述べた方結を2個使って、簡易型のネットアナは概略、Fig.HJ0608_bのように構成されています。なお、この図で、DUTというのは、Device Under Test(被測定デバイス)、測定対象物のことです。 | |

Fig.HJ0608_b 簡易型ネットワークアナライザの構成 |

この図を、H3404A25のFig.HJ0606_iと比較してみて下さい。構成が非常にシンプルになっているのが分かります。 まず、フルスペックにはポート1と2のどちらにステミュラス(発振器出力)を加えるか、を切替えるために必要なRFスイッチがありません。スイッチは高周波の経路ですから、設計が難しく、高コストと想像できます。これがないのは、メリットが大でしょう。 また、上に述べた結合出力が1つだけの方結が用いられているのも変化点です。 一つだけ難点を挙げれば、発振器の出力は(コストの安い)抵抗型パワーディバイダで分離しているため、発振器の出力電力が損失でかなり食われてしまいます。フルスペックの装置の場合は、入射波の電力は方結で分離しますので、損失は殆どありません。 |

|

この損失のため、測定のダイナミックレンジはある程度目をつぶった設計になっています。つまり、反射波が弱い(整合がほぼ正確に取れている)場合やポート2への透過波が非常に弱い(DUTでの減衰が大きい)場合、計測系のノイズで結果にばらつきが増える、ということです。家や車が買えるほどの価格の「フルスペック」との違いがこの辺りにあると考えます。 さて、この装置の動作ですが、まず、発振器では指定された範囲の周波数の正弦波をスイープしながら発振します。それをディバイダ(分配器)で2系統に分け、一方はベクトル量検出のリファレンス入力Pfとして、もう一方はDUTに加える入力Pfとします。 DUTのポート1側の方結1を経て、電力PfがDUTに加えられます。ポート1から反射されて出てくる反射電力P11に比例する電力を方結1で分離し、ベクトル量検出に入力します。 ポート2側は、ここから出てきた電力P21に比例する電力を方結2で分離し、ベクトル量検出(検波)に入力します。 [4]Sパラメータの計算これまで、ディバイダや方結は「電力」で記述してきましたが、実際、Fig.HJ0608_bの「ベクトル成分検出・演算」で行われているのは、「波振幅」(H3404A25の[1](2)参照)を基準にした、振幅と位相です。ポート1に入る波振幅をVf、ポート1に出てくる反射波の波振幅をV11、ポート2に出てくる透過波の波振幅をV21、とすれば、SパラメータS11とS21はそれぞれ、 と書けます(各波振幅の上の・は、これが振幅と位相からなるベクトル量(複素数)であることを示しています)ので、  と表せます。これを計算した結果、横軸が周波数のグラフやスミスチャート上に表示します。 なお、ベクトルネットワークアナライザで測れるのはSパラメータだけではありません。Sパラメータからは反射係数(これはS11そのもの)、VSWR、リターンロス、透過係数(これはS21)等、Sパラメータから演算によって様々な回路特性(伝達関数)が測定できます。VSWRやリターンロス等のパラメータについては、H1604A21を参照下さい。 それでは、解答に移ります。 この問題では、進行波、反射波、透過波の波振幅をそれぞれa1、b1、b2と呼んでいます。つまり、Vf=a1、V11=b1、V21=b2、ですから、これと(4)、(5)式を比較すれば、Sパラメータが求められます。 A…(4)式より、S11=b1/a1 B…(5)式より、S21=b2/a1 となります。従って、解答は3と分かります。 | |

|

|