| □ R06年04月期 A-06 Code:[HC0307] : 静特性の測定結果とトランジスタのパラメータ |

検索サイトから来た方は… 無線工学の基礎 トップへ 以下をクリックすると、元のページが行き先に飛び、このウインドウは閉じます |

| ■ 無線工学を学ぶ |

|

(1) 無線工学の基礎 |

|

年度別出題一覧 |

| H11年 4月期,8月期,12月期 |

| H12年 4月期,8月期,12月期 |

| H13年 4月期,8月期,12月期 |

| H14年 4月期,8月期,12月期 |

| H15年 4月期,8月期,12月期 |

| H16年 4月期,8月期,12月期 |

| H17年 4月期,8月期,12月期 |

| H18年 4月期,8月期,12月期 |

| H19年 4月期,8月期,12月期 |

| H20年 4月期,8月期,12月期 |

| H21年 4月期,8月期,12月期 |

| H22年 4月期,8月期,12月期 |

| H23年 4月期,8月期,12月期 |

| H24年 4月期,8月期,12月期 |

| H25年 4月期,8月期,12月期 |

| H26年 4月期,8月期,12月期 |

| H27年 4月期,8月期,12月期 |

| H28年 4月期,8月期,12月期 |

| H29年 4月期,8月期,12月期 |

| H30年 4月期,8月期,12月期 |

| R01年 4月期,8月期,12月期 |

| R02年 4月期,9月期,12月期 |

| R03年 4月期,9月期,12月期 |

| R04年 4月期,8月期,12月期 |

| R05年 4月期,8月期,12月期 |

| R06年 4月期,8月期,12月期 |

|

分野別出題一覧 |

| A 電気物理, B 電気回路 |

| C 能動素子, D 電子回路 |

| E 送信機, F 受信機 |

| G 電源, H アンテナ&給電線 |

| I 電波伝搬, J 計測 |

| ■ サイトポリシー |

| ■ サイトマップ[1ama] |

| ■ リンクと資料 |

■ メールは下記まで |

|

| 2025年 |

| 03/31 R06/12月期問題頁掲載 |

| 03/31 R06/08月期問題頁掲載 |

| 03/31 R06/04月期問題頁掲載 |

| 03/31 R05/12月期問題頁掲載 |

| 03/31 R05/08月期問題頁掲載 |

| 03/31 R05/04月期問題頁掲載 |

|

|

| |||||||||||

Fig.H3604A06a | |||||||||||

| |||||||||||

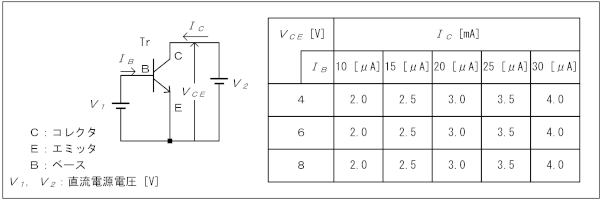

この問題の表は、(バイポーラ)トランジスタの静特性に関する知識がないと、どう見ていいものかよく分かりません。なので、この表の元となるトランジスタの電流電圧特性(直流)について調べて行きます。[1]トランジスタの静特性(IB-IC)トランジスタ(以下、バイポーラトランジスタのこと)でFig.HC0307_a左のようなエミッタ接地回路を組みます。 | |

|

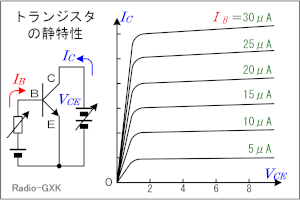

ベース電流ⅠBはベースに接続した可変抵抗で変えられるようにしておき、エミッタ-コレクタ間の直流電圧VCEも可変にしておきます。 この回路において、ベース電流IB1を一定にしたまま、VCEをゼロから上げて行き、コレクタ電流ICを、横軸がVCE、縦軸がICのグラフにプロットして行きます。 さらに、ベース電流をIB2に設定し(但し、IB1<IB2)、これを一定にしたまま、同様にVCEをゼロから上げて行き、コレクタ電流ICを同じグラフにプロットします。 |

Fig.HC0307_a トランジスタの静特性 |

|

これを種々のIBについて繰返して重ね書きしたものが、Fig.HC0307_a右のグラフになります。 このグラフは、小信号用NPNトランジスタの例です。VCEが0~1 [V]程度までは急激にICが増加しますが、1 [V]を超えたあたりから、VCEを大きくしてもICの値は殆ど変化しません。ただ、IBが大きく(それに伴ってICも大きく)なってくると、多少傾きを持って、VCEの増加に伴ってICも増加します。 無論、PNPトランジスタについても、電源や電流の極性に注意すれば、同様の特性が取れます。 これがトランジスタの静特性(直流特性とも呼ぶ)の一つで、接地方式を変えた、他の静特性もあります。このグラフが言っていることは、VCEがある程度の大きさ以上あれば、コレクタ電流はベース電流にほぼ比例する、ということです。 つまり、このグラフは、トランジスタの直流電流増幅率をhFEとすると、 IC=hFEIB …(1) が(VCEに無関係に)成り立つ、と言っているわけです。 理想的にはhFEはVCEに無関係ですが、グラフを見ての通り、ベース電流・コレクタ電流が大きくなってくると、hFEがVCEに少し依存する(hFEがVCEと共に大きくなる)ようになってきます。 [2]問題の表等から読み取る問題の表は、Fig.HC0307_a右のグラフを描く際の実験の生データのようなものと考えます。つまり、ⅠBを一定にして、VCEを変化させた時、ICがどう変化するか、を表にしたものです。これが読み取れれば、後は問題文の趣旨に従って、求める数値を「四則演算で」出すだけです。 それでは解答に移ります。 この問題は、考え方を誤ると、落とし穴にハマります。まんまとハマった私の回答は、この後に示しますので、反面教師として下さい。 まず、hfeの「定義」に立ち返ります。 hfe=ΔIC/ΔIB …(a) ですから、これを問題の表から読み取ります。表から、VCE=6 [V]の行を横に見て行くと、Ib=15 [μA]→25 [μA]に増加した時、IC=2.5 [mA]→3.5 [mA]に増加しています。つまり、 ΔIB=25-15=10 [μA] ΔIC=3.5-2.5=1.0 [mA] ですから、これらを(a)式に代入して、 hfe=ΔIC/ΔIB=1 [mA]/10 [μA]=100 となりますから、解答は4と分かります。 ちなみに、この表を見ると、このトランジスタは(表の範囲では)理想的なトランジスタのようで、ⅠBが大きい状態でVCEが高くなっても、ⅠCが増加していません。つまり、hfeはVCEに依存せず一定、ということになります。 ところで、私は解答作成の際に大間違いをして(当初この解答を掲載して)いた内容を示します。大変申し訳ありませんでした。皆様は同じ間違いをしないよう、ご参考まで。 なぜ間違えたのか…以下の間違いは、トランジスタが線形領域(Fig.HC0307_aの原点から直線的にICが伸びている領域)でしか成り立たない式(hfe=IC/IB)を計算に用いたことが原因です。飽和領域(Fig.HC0307_aのICの傾きが小さい領域)では、(a)式のようなhfeの定義式を使う必要があります。 【以下の解き方は誤りです】 問題文は、表からIC=3 [mA]、VCE=6 [V]の時のhfeを求めよ、と言っているわけですから、表のVCE=6 [V]の行の中からIC=3.0 [mA]となっているマスを見つけます。この時のIBを表で見ると、20 [μA]と分かります。後は、(1)式をhfeについて解けばよく、 hfe=IC/IB=3.0 [mA]/20 [μA]=150 となります。従って、解答は3と分かります。 | |

|

|