| □ H18年04月期 A-06 Code:[HC0104] : トランジスタとFET、IGBTの回路図記号と構造、特性、動作 |

検索サイトから来た方は… 無線工学の基礎 トップへ 以下をクリックすると、元のページが行き先に飛び、このウインドウは閉じます |

| ■ 無線工学を学ぶ |

|

(1) 無線工学の基礎 |

|

年度別出題一覧 |

| H11年 4月期,8月期,12月期 |

| H12年 4月期,8月期,12月期 |

| H13年 4月期,8月期,12月期 |

| H14年 4月期,8月期,12月期 |

| H15年 4月期,8月期,12月期 |

| H16年 4月期,8月期,12月期 |

| H17年 4月期,8月期,12月期 |

| H18年 4月期,8月期,12月期 |

| H19年 4月期,8月期,12月期 |

| H20年 4月期,8月期,12月期 |

| H21年 4月期,8月期,12月期 |

| H22年 4月期,8月期,12月期 |

| H23年 4月期,8月期,12月期 |

| H24年 4月期,8月期,12月期 |

| H25年 4月期,8月期,12月期 |

| H26年 4月期,8月期,12月期 |

| H27年 4月期,8月期,12月期 |

| H28年 4月期,8月期,12月期 |

| H29年 4月期,8月期,12月期 |

| H30年 4月期,8月期,12月期 |

| R01年 4月期,8月期,12月期 |

| R02年 4月期,9月期,12月期 |

| R03年 4月期,9月期,12月期 |

| R04年 4月期,8月期,12月期 |

| R05年 4月期,8月期,12月期 |

| R06年 4月期,8月期,12月期 |

|

分野別出題一覧 |

| A 電気物理, B 電気回路 |

| C 能動素子, D 電子回路 |

| E 送信機, F 受信機 |

| G 電源, H アンテナ&給電線 |

| I 電波伝搬, J 計測 |

| ■ サイトポリシー |

| ■ サイトマップ[1ama] |

| ■ リンクと資料 |

■ メールは下記まで |

|

| 2025年 |

| 03/31 R06/12月期問題頁掲載 |

| 03/31 R06/08月期問題頁掲載 |

| 03/31 R06/04月期問題頁掲載 |

| 03/31 R05/12月期問題頁掲載 |

| 03/31 R05/08月期問題頁掲載 |

| 03/31 R05/04月期問題頁掲載 |

|

|

| |||||||||||

Fig.H1804A06a | |||||||||||

| |||||||||||

最近は、バイポーラトランジスタ(以下、単にトランジスタ)よりも電界効果トランジスタ(以下、FET)の方が新製品が多いような気がします。電源(スイッチング電源)からインバータの制御まで、また、高周波電力増幅もそうですが、大きめの電力を扱うところには低周波から高周波までFETが全盛です。[1]トランジスタとFETの回路記号トランジスタとFETは「増幅素子」であるという点では共通していますが、その動作は全く異なります。 | |||||||||||||||||||||

Fig.HC0104_a トランジスタとFETの回路記号 |

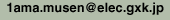

また、FETの中にも、動作特性によって分類があります。また、トランジスタではNPNとPNP、FETではNチャネル形とPチャネル形、という分類があって、それぞれ回路図記号が違います。 まずその違いをFig.HC0104_aにまとめておきました。問題では、少しだけ特性についても問われているので、ここでも特性ごとに分類して、次の項に簡単に説明しておきます。詳しい動作の説明は、それぞれの素子の問題と解答で行なっています。 |

||||||||||||||||||||

[2]トランジスタとFETの機能と分類まず、広義のトランジスタは大きく2種類に分けられることは御存知かと思います。(バイポーラ)トランジスタとFETです。FETはさらにその構造により、接合形とMOS形に分けられます。さらに、MOS形はその電気的動作によって、デプレッション形とエンハンスメント形に分けられます。以下に、特性による簡単な分類を表にしてみました。

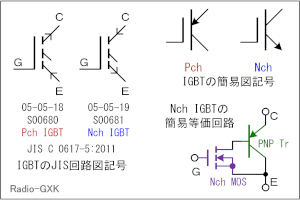

上記の観点の他、N形半導体、P形半導体の違いによるPNP/NPN(トランジスタの場合)やNチャネル/Pチャネル(FETの場合)という分類があります。 [3]バイポーラトランジスタとMOSFETの「いいとこどり」したIGBT最近では、上記のバイポーラトランジスタとFET(特にMOSFET)の他に、これらの「いいとこどり」をしたIGBTも出題されるようになりましたので、簡単にその構造・動作・特性をまとめ、最後に三者の比較を表にしておきます。まず、IGBTというのは、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ:Insulated Gate Bipolar Transistorの略です。このトランジスタは、特に電車のモーター制御など、高電圧大電流の負荷の制御に多く用いられているものです。基本的に動作はON/OFFのみで、線形増幅には使われません。パワエレ回路のスイッチング素子としての用途が殆どです。単体でも大電力制御が可能ですが、多数のIGBTを並列にしたモジュールで、数10k [VA]〜数100M [VA]まで制御できるものもあります。 JISで規定の回路図記号はFig.HC0104_bの左側のようになりますが、回路図CAD等ではあまり一般的ではないので、ここでは同図右上の「簡易型」図記号を使用します。 電極の名称は、ゲート(G)、コレクタ(C)、エミッタ(E)と、バイポーラトランジスタのベースだけがFETのゲートに置き換わった形です。 なお、IGBTにも(FETと同様に)Pチャンネル型とNチャネル型があり、多く使われているのはNチャネルの方です。なので、以下の説明も、Nchについて行います。 | |||||||||||||||||||||

Fig.HC0104_b IGBTの回路記号 |

Fig.HC0104_c IGBTの動作 |

||||||||||||||||||||

|

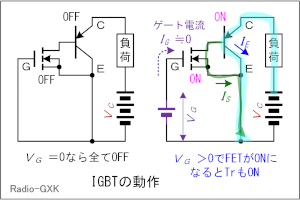

IGBTの動作を考えるにあたり、最も単純な等価回路をFig.HC0104_bの右下に示します。NchのMOSFETでPNPトランジスタをドライブしているような形になりますが、実際のチップは一体としてモノリシック(1つの半導体の単結晶上)に作られており、MOSFETとバイポーラトランジスタを別々に作って配線で繋いでいるわけではありません。 動作は、Fig.HC0104_cのようになります。ゲートに電圧がかかっていない時は、MOSFETのドレインには電流が流れません(ということは、このMOSFETはエンハンスメント型)ので、トランジスタの方もベース電流が流れずOFFです。一方、ゲートに正の電圧をかけてやると、MOSFETがONになり、トランジスタのベースにも電流が流れてONになります。動作原理としては比較的簡単です。 では、何が「MOSFETとバイポーラトランジスタのいいとこどり」なのでしょうか? 【1】高入力インピーダンス 等価回路を見てお分かりのように、入力側から見て初段に来るのがMOSFETです。MOSFETは入力インピーダンスが大きい(=電圧ドライブ)ので、IGBTはその特長を引継いでいます。つまり、ON/OFFする電流が増えてもドライブする電流はほぼゼロでよく、ドライブ電力が少なくて済む、ということです。これは、ドライブ回路がシンプルで小さくて済む、ということに繋がります。 【2】オン抵抗が小さい 大電流をスイッチするので、ONの時のスイッチ間の電圧降下は低い方がいいわけですが、MOSFETは(最近は随分改善されましたが)大電流を流すデバイスではなかなか小さくできませんでした。その点、バイポーラトランジスタは実質的なオン抵抗が(MOSFETよりは)小さいので、メインの電流スイッチを担う部分がバイポーラになっているIGBTはこの点有利です。 【3】動作が(バイポーラトランジスタよりは)高速 バイポーラトランジスタとMOSFETを比較すると、MOSFETの方が高速です。IGBTはMOSFETほど高速ではありませんが、バイポーラトランジスタよりは高速動作です。パワーデバイスが高速動作するということは、大電流をスイッチするにあたっても発熱が少ない、ということを意味します。 IGBT、MOSFET、バイポーラトランジスタの、特性比較を下記の表にしました。なお、「大」とか「小」等、比較の表現は相対的なものです。相手が違えば、異なる評価もあり得ます。また、今後の技術開発によっては、評価が変わり得ます。

参考文献・サイト(IGBTの項のみ) 「IGBTの等価回路と特性」-アナログ回路シミュレーション検定試験 CQ出版社 「Tech Web IGBTパワーデバイス|基礎編」ローム 「ディスクリート半導体の基礎 第3章 トランジスタ」(pdf) 2022.02 東芝デバイス&ストレージ(株) 「富士 IGBT モジュール アプリケーション マニュアル」(pdf) 2011.05 富士電機(株) それでは、解答に移ります。 まず、どれがどの素子か、明確にしておきます。図1のトランジスタはPNP形、図2のFETはNチャネル接合形、図3がNチャネルMOS FETでエンハンスメント形です。 1…図1のトランジスタはPNP形なので誤りです 2…図2のFETはNチャネル形なので誤りです 3…図3がFETで、バイポーラではありませんので誤りです 4…図3がNチャネルMOS FETでエンハンスメント形ですので正解です 5…接合形よりMOS形の方がインピーダンスは高いので誤りです となりますから、正解は4と分かります。 | |||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||